先别忙着说“她凉了”,得弄清楚——这“她”到底是哪一个“她”?是那个当年凭借内蒙古籍考生身份考上上戏的学生?还是那个把国家资源变成私人通行证的幸运儿?又或者是那个似乎没有任何身份限制,从此自由翱翔在娱乐圈的公众人物?

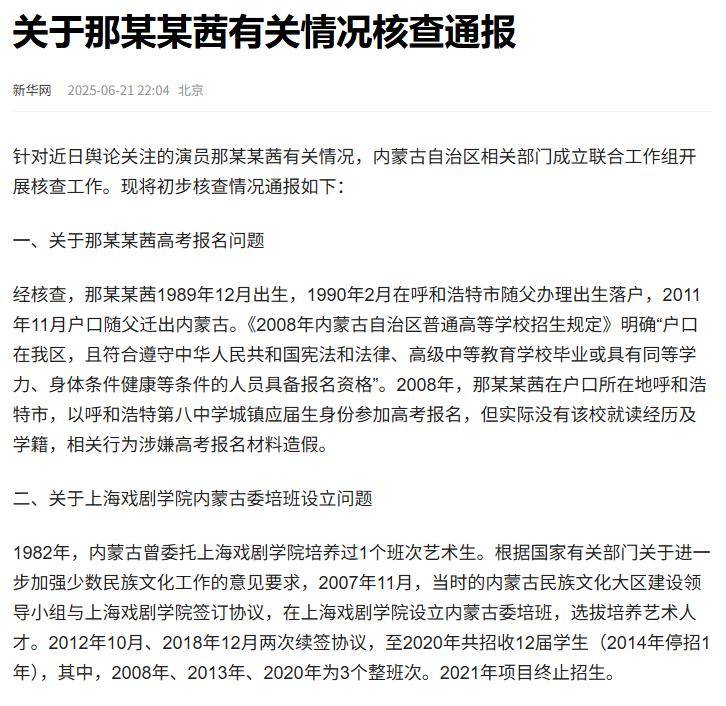

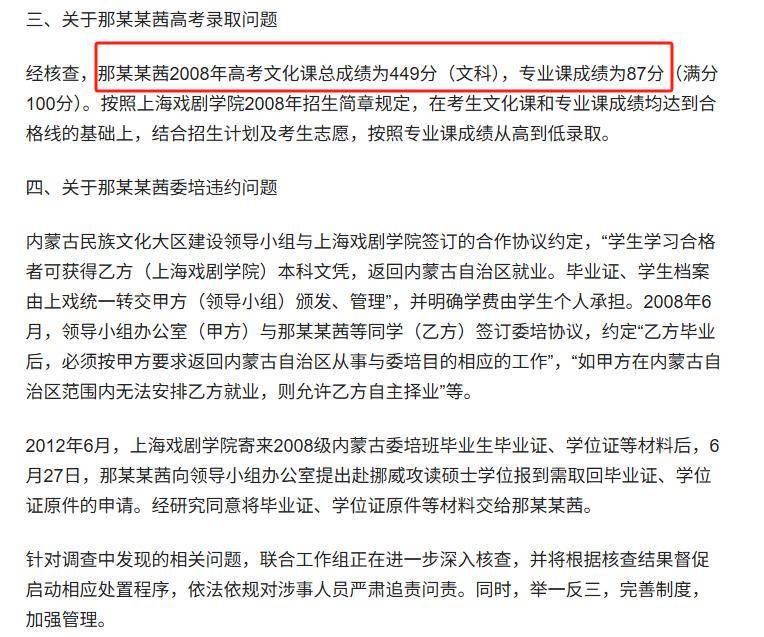

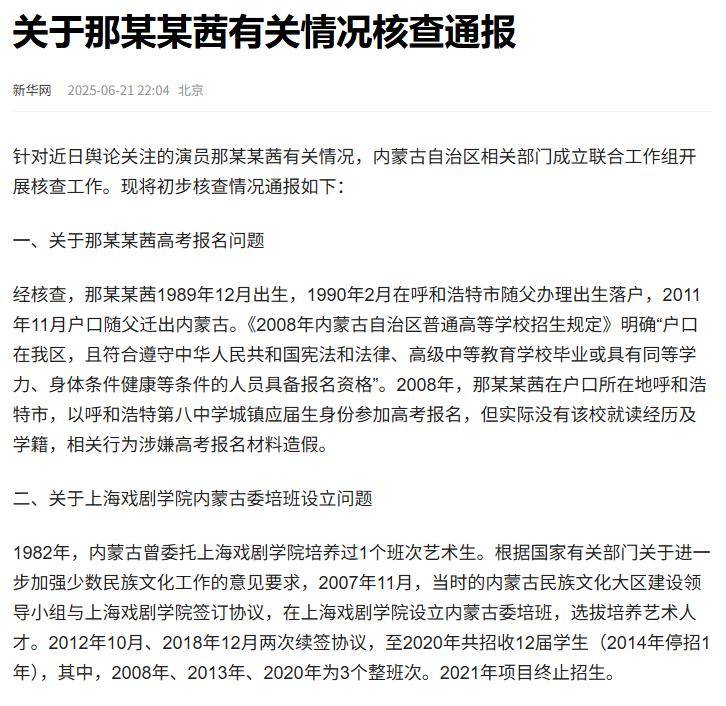

6月21日官方通报的第一条就直戳核心:“2008年,那尔那茜以呼和浩特市第八中学城镇应届生身份报名高考,但无该校学籍和就读记录,其报名材料涉嫌造假。” 这话比刀还锋利,这绝非小错误、流程瑕疵,而是根本性质上的问题。大家都知道,高考是中国人的“人生起跑线洗牌”,但这场牌局从来不允许有人自己印牌。她明明没在八中读过书,却能以“八中应届生”身份报考,并且顺利通过审核,这背后真没任何人给绿灯?你信吗?

这不是她个人的偶然,她背后是一整套系统流程的“特批通道”。她光靠自己骗不过“报名系统”,那么到底是谁动了她的学籍?是谁给盖了章?又是谁睁一只眼闭一只眼让她顺利入场?这条链条上的每个环节,难道不该有人站出来说明白?

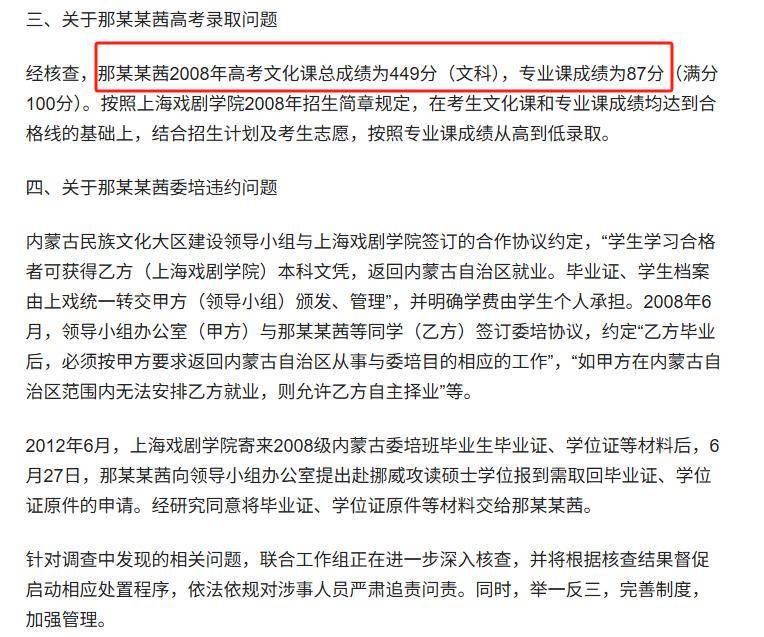

通报里说她高考总分449分(文科),专业课87分,看起来没啥违规,网友传的“179分”纯属谣言,这点需要澄清,不能被假消息带偏。

问题是,她走的是“内蒙古委培生”通道。这个“委培”可不是空头支票,它代表着国家资源的投入和定向培养的责任。说白了,这资源是给内蒙古未来文化建设培养人才的,不是给某个人圆明星梦的。

她能顺利录取,程序上没啥硬伤,但这制度设计本身是不是太宽松、监督太松散了?甚至到了“想回来就回来,不回来没人管”的荒唐地步?毕竟那个项目才刚在2007年恢复运行,算是“试水”阶段,漏洞有多大谁都不敢保证。难道从一开始,就没人盯着她毕业后去哪儿?没人发调令?没人拿着那张委培协议说“该回来履约了”?

她走的降分、定向、委培,这些都不是她家里掏钱买的,也不是托关系弄来的,而是国家和内蒙古财政掏真金白银拨出来的,是一种特殊政策照顾。

可讽刺的是,这份“照顾”的初衷是留住人才、反哺家乡,结果成了“跳板”。老百姓怎么看?明明有人拿国家补贴出国深造,转头跑了,回来拍戏都没个“谢谢家乡”的姿态,这合理吗?

更关键的是,她出国前要过领导小组那道关,毕业证和学位证原件都交给了内蒙古文艺委培办公室,按理说那是“暂时保管”,等她回来报到用的。结果她说要去挪威读书,居然有人真给放行了,还把证书原件交了她。

有人说她年轻不懂事,也有人觉得她追梦没错,但从她回国出道那刻起,这就不只是“个人选择”,而是“踩着公共资源铺路”的事了。

这时代,我们见多了类似的事:公费留学的奖学金拿了,去了美国一去不回;扶贫县定向师范生,毕业一转身考研走人,没回过农村教书。

制度呢?这么多年,真的学乖了吗?那些监督执行的人有承担责任吗?还是一出事就甩锅说“年轻人有想法”?

她是第一个被通报的明星,但绝不是第一个违约的委培生。只是因为她走红了,露脸多了,成了最显眼的靶子。但老实说,我更想知道那个2008年点头放她走的人,如今过得怎么样。

如果这话不是走形式,那说明调查不会只盯着她一个人,而是要从高考报名、学籍管理、委培协议、领导放行、出国手续这些关键环节,一点点查清楚“谁参与了”“谁失职了”“谁帮她背书了”。

她得为违约负责没错,但责任不是网络审判,也不是凭一则“179分”的谣言盖棺论定。她专业水平确实有,演技也不错,这从《长安的荔枝》就能看出来。

但她必须正视踩过的制度线。如果想洗清名声,真正该做的是主动出来解释——她当年是怎么报名的,为啥没回来履约,谁给她放行,她打算怎么补偿这份亏欠。

不是发个“感谢关心”的声明,也不是“沉默是金”,更不是“继续营业当没事”。而是得把走过的通道从头到尾摊开,让所有人看清楚——你用了什么资源,破坏了什么规则,现在打算怎么做。

谁动了教育的规矩,谁踩了公平的底线,谁放过了该履约的人——我们盼的不只是后续通报,而是制度能不能真正改一改。

那尔那茜,这不只是一个名字,而是一张被放大检验的“制度试纸”。她一变色,整个系统就该自我反省。

_中国黑料">先别急着开喷,咱们先把事情的脉络捋清楚,看看这到底是哪里出了大问题。那尔那茜这次被推到了舆论的风口浪尖,很多人情绪上早已盖棺定论,但要是仔细问问她是怎么一步步走上舞台,怎么拿到毕业证,怎么悄无声息地漂洋过海去读研,最后又光明正大地进了娱乐圈——这背后到底是谁帮她铺的路?谁把那份委培协议给偷偷丢了垃圾桶?

先别忙着说“她凉了”,得弄清楚——这“她”到底是哪一个“她”?是那个当年凭借内蒙古籍考生身份考上上戏的学生?还是那个把国家资源变成私人通行证的幸运儿?又或者是那个似乎没有任何身份限制,从此自由翱翔在娱乐圈的公众人物?

6月21日官方通报的第一条就直戳核心:“2008年,那尔那茜以呼和浩特市第八中学城镇应届生身份报名高考,但无该校学籍和就读记录,其报名材料涉嫌造假。” 这话比刀还锋利,这绝非小错误、流程瑕疵,而是根本性质上的问题。大家都知道,高考是中国人的“人生起跑线洗牌”,但这场牌局从来不允许有人自己印牌。她明明没在八中读过书,却能以“八中应届生”身份报考,并且顺利通过审核,这背后真没任何人给绿灯?你信吗?

这不是她个人的偶然,她背后是一整套系统流程的“特批通道”。她光靠自己骗不过“报名系统”,那么到底是谁动了她的学籍?是谁给盖了章?又是谁睁一只眼闭一只眼让她顺利入场?这条链条上的每个环节,难道不该有人站出来说明白?

通报里说她高考总分449分(文科),专业课87分,看起来没啥违规,网友传的“179分”纯属谣言,这点需要澄清,不能被假消息带偏。

问题是,她走的是“内蒙古委培生”通道。这个“委培”可不是空头支票,它代表着国家资源的投入和定向培养的责任。说白了,这资源是给内蒙古未来文化建设培养人才的,不是给某个人圆明星梦的。

她能顺利录取,程序上没啥硬伤,但这制度设计本身是不是太宽松、监督太松散了?甚至到了“想回来就回来,不回来没人管”的荒唐地步?毕竟那个项目才刚在2007年恢复运行,算是“试水”阶段,漏洞有多大谁都不敢保证。难道从一开始,就没人盯着她毕业后去哪儿?没人发调令?没人拿着那张委培协议说“该回来履约了”?

她走的降分、定向、委培,这些都不是她家里掏钱买的,也不是托关系弄来的,而是国家和内蒙古财政掏真金白银拨出来的,是一种特殊政策照顾。

可讽刺的是,这份“照顾”的初衷是留住人才、反哺家乡,结果成了“跳板”。老百姓怎么看?明明有人拿国家补贴出国深造,转头跑了,回来拍戏都没个“谢谢家乡”的姿态,这合理吗?

更关键的是,她出国前要过领导小组那道关,毕业证和学位证原件都交给了内蒙古文艺委培办公室,按理说那是“暂时保管”,等她回来报到用的。结果她说要去挪威读书,居然有人真给放行了,还把证书原件交了她。

有人说她年轻不懂事,也有人觉得她追梦没错,但从她回国出道那刻起,这就不只是“个人选择”,而是“踩着公共资源铺路”的事了。

这时代,我们见多了类似的事:公费留学的奖学金拿了,去了美国一去不回;扶贫县定向师范生,毕业一转身考研走人,没回过农村教书。

制度呢?这么多年,真的学乖了吗?那些监督执行的人有承担责任吗?还是一出事就甩锅说“年轻人有想法”?

她是第一个被通报的明星,但绝不是第一个违约的委培生。只是因为她走红了,露脸多了,成了最显眼的靶子。但老实说,我更想知道那个2008年点头放她走的人,如今过得怎么样。

如果这话不是走形式,那说明调查不会只盯着她一个人,而是要从高考报名、学籍管理、委培协议、领导放行、出国手续这些关键环节,一点点查清楚“谁参与了”“谁失职了”“谁帮她背书了”。

她得为违约负责没错,但责任不是网络审判,也不是凭一则“179分”的谣言盖棺论定。她专业水平确实有,演技也不错,这从《长安的荔枝》就能看出来。

但她必须正视踩过的制度线。如果想洗清名声,真正该做的是主动出来解释——她当年是怎么报名的,为啥没回来履约,谁给她放行,她打算怎么补偿这份亏欠。

不是发个“感谢关心”的声明,也不是“沉默是金”,更不是“继续营业当没事”。而是得把走过的通道从头到尾摊开,让所有人看清楚——你用了什么资源,破坏了什么规则,现在打算怎么做。

谁动了教育的规矩,谁踩了公平的底线,谁放过了该履约的人——我们盼的不只是后续通报,而是制度能不能真正改一改。

那尔那茜,这不只是一个名字,而是一张被放大检验的“制度试纸”。她一变色,整个系统就该自我反省。